持続可能な未来の実現に寄与するべく、国、自治体、大学など産学官との連携を強化し、環境保全に向けたさまざまな取り組みを行っています。

- 環境保全ボランティア活動の推進

- グリーン・シップリサイクル対応強化

- 資源循環・廃棄物削減への取組み

特定非営利活動法人千葉大学環境ISO学生委員会との協働による里山保全活動や事業所・海岸周辺の清掃活動など、生物多様性の保全、良好な景観の形成、従業員の環境意識のさらなる啓発を目的とした活動を継続的に実施しています。

船には鉄をはじめとする数多くのさまざまな金属が使用されていますが、解体した船から回収される金属は資源としての価値を持ち、リサイクルを通じて、新たな製品やサービスに生まれ変わり、その地域の生活や雇用の発展につながります。当社は船の廃船段階においても、責任ある解体と資源のリサイクルに努めています。船を解体する際には、解体ヤードの視察を行い、作業が安全に行われるか、また人体や環境に影響のある物質などが確実に回収されるか、周囲の環境に影響がないかなど、当社独自のチェックリストによる環境影響評価を行っています。また、船舶の安全かつ環境に配慮したリサイクルに向け、2009年には国際海事機関(IMO)でHKC『シップリサイクル条約』が採択され、発行に向けて批准が進んでいます。当社は、HKCの早期発効を見据えて、環境保全、労働安全衛生に十分配慮した船の解体と資源のリサイクルに取り組んでいます。

当社は2017年に社則『船舶解撤に関する運用規定』及び『船舶解撤に関する運用細則』を定め、環境保全や労働安全衛生に配慮した解撤作業が行われるべく担保しています。

「当社独自の評価基準による解撤ヤード審査」

解撤ヤード審査にあたっては、現地指導監督と連携の上、当社独自の評価基準(HKC『シップリサイクル条約』の適合要件ベースに更に当社独自の視点を加えた評価基準)に基づく実地監査を実施しており、当社船の解撤は、当社評価基準を満たした認証ヤードでのみ実施されます。解撤ヤードの審査項目には、主に以下の項目があります。

・国際規格認証取得状況:HKC適合認定書(シップリサイクル条約)、ISO14001(環境マネジメント)、ISO45001(労働安全マネジメント)、ISO9001(品質マネジメント)等

・手順書・各種記録(解撤手順書、船舶リサイクル施設計画、廃棄物処理記録等)

・経営者による解撤方針

・組織管理体制

・汚染防止の取り組み

・解撤手順遵守状況

・潮間帯のオペレーション状況

・解撤に用いるヤードの設備、重機、装備、作業員保護具等の管理/整備状況

・解撤ヤードの舗装状況

・児童労働の有無

・健康と安全対策

・医療設備

・非常訓練の実施と従業員のトレーニング

・作業員の保険加入状況

・過去の事故/ヒヤリハットの記録 発生した場合の対処

「本船入渠前の訪問・目視による認証ヤードの再確認」

本船の解撤を実施する前に、当社より解撤ヤードへ担当者を派遣し、ヤードの設備やオペレーション状況などの再確認を行っています。

「解撤開始から解撤完了までのモニタリング体制」(平均約10回程度)

解撤中は、当社よりヤードに監督を派遣して解撤作業のモニタリングを実施しています。モニタリング作業では、主に以下の項目について確認をおこなっています。

・解撤手順書

・ゲート付近の保安管理状況

・危険物の除去

・危険区域への入域制限の管理状況

・通信機器の破壊処理

・アスベストを含んだ資材のマーキング

・油分の除去

・ガス切断作業、高所作業、閉鎖区画作業等、危険な作業に対するマネジメント及び実際の作業状況

・公的機関による作業完了証明書

「認証ヤードの基準維持のための定期的なヤード監査」

- 拡大

- ヤード責任者へのインタビュー

当社認証ヤードへは定期的な現地訪問を実施し、引き続き当社認証基準を満たしているか確認しています。万一事故や違反があった場合には、状況報告・改善策・施策の実行を求め、改善が確認されるまでは、認証リストから除外する措置をとっています。また、当局や業界団体、外部関連施設との意見交換も行い、業界全体の環境保全や労働安全衛生の促進、更には業界の方針やヤード内外施設(TSDF:廃棄物の最終処分場)等の拡充の進捗をモニターしています。

- 拡大

- 作業中の解撤ヤード

解撤作業のモニタリング活動

- 拡大

- 作業中の解撤ヤード

解撤作業は長期にわたりますが、現地指導監督者には定期的な報告を求め、完了までを見届けます。

- 拡大

- 作業中の解撤ヤード

オフィスでは、iPadの導入や適切なプリンターの設定(両面印刷や2ページ分を片面1枚に印刷するなど)を推進することにより、OA用紙の使用量を削減することに加え、オフィスから生じる廃棄物を12種類に分別し、できる限り資源としてリサイクルするよう努めています。

オフィスで購入する物品について、グリーン購入法基準適合商品やエコマーク認定商品などを優先的に発注するシステムを採用しています。購入する物品の費用やエコ商品の購入比率などを毎月集計し、社内に広く周知することを通じて、さらなるコスト削減とエコ商品の購入意識の向上を図っています。

オフィスでは、毎日ゴミとして捨てられているペットボトルキャップをリサイクル資源として集めて売却することにより、焼却時に発生するCO2の発生を抑えて環境負荷を減らすとともに、売却代金を寄付することで社会貢献にも役立てられる活動を2015年9月1日から開始しています。

港区リサイクル事業協同組合へ引き渡したペットボトルキャップの実績は 以下となります。

|

海に大量に流入するプラスチックが世界的な問題になっています。

私たちは青く美しい豊かな海洋を維持するため、環境省の主催する「プラスチック・スマート」フォーラムに参加しております。

※「プラスチック・スマート」フォーラム

海洋プラスチックごみ問題に関心のある企業・団体との対話・交流を促進し、それぞれの取組みの拡大・活性化を支援することにより、海洋プラスチックの削減に向けて“プラスチックとの賢い付き合い方”を国内外に推進することを目的とするプラットフォーム

「プラスチック・スマート」ホームページ:http://plastics-smart.env.go.jp/

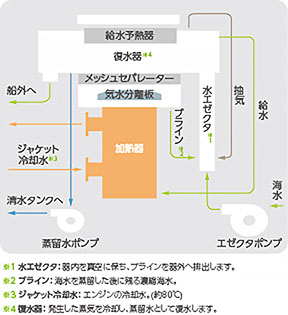

船で消費する生活用水のほとんどは、航海中、エンジンの冷却に使用した約80℃のジャケット冷却水を利用して海水から精製されます。造水器内を真空状態に保つことで水の沸点は下がるため、器内に供給された海水はジャケット冷却水の熱によって蒸発し、これを復水器で凝縮することで蒸留水を作り、船内各所で利用しています。

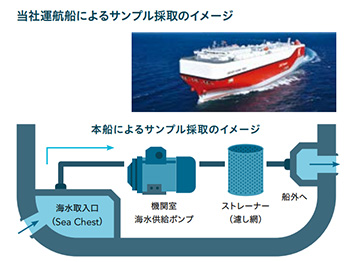

当社は、国立大学法人東京海洋大学と海洋プラスチックゴミの共同研究契約を締結しました。今回の研究では、航海中の船舶が、新たな装置や器具を海中に入れることなく海水の取り込みと濾過の過程で、どの程度のプラスチック片を採取、回収することができるのか、その能力を評価します。具体的には当社運航船の航行中に海水取水ラインよりストレーナー(濾し網)でサンプル採取を行い、そのサンプルから東京海洋大学がプラスチック片を収集し、材質やサイズなどの分析を行うことで研究を進めていきます。将来、外航船舶を活用した外洋におけるマイクロプラスチックの回収ならびに特定の海域におけるマイクロプラスチックの密度のモニタリングシステム構築など、発展的な研究につなげていくことを目指しています。

自動車専用船で使用済みとなった車両固縛用ラッシングベルトをリサイクルするスキームを構築しました。

ラッシングベルトの鉄部分は製品として、プラスチック部分については焼却してセメント原料、溶融処理によるスラブ、路盤材などとしてリサイクルされます。

またこの取り組みは、自然環境への配慮に加え、障がい者就労支援施設へラッシング資材の分別業務を委託することで、施設利用者の方々の就労を支援しております。

さらに、就労継続支援A型施設(※1)の利用者については、中間処理事業者が自社での雇用機会を積極的に創出し、その雇用の継続的な支援を行う仕組みを構築しております。(詳細につきましては、リンク先をご参照ください)。

|

※1 一般企業への就職が困難な方が、雇用契約等の締結によって職場で働くことができる福祉サービス。

(単位:kWh)