私たちの事業活動は陸・海・空の広域に影響を及ぼしています。

船舶は航行のために燃料を燃やした結果、温室効果ガス(CO2など)であったり、酸性雨の要因となるNOX(窒素酸化物)、SOX(硫黄酸化物)や生物の呼吸器系に悪影響を与えるPM(粒子状物質)などを排出しています。その他に船舶は、荷物を積んでいないとき、船体姿勢が非常に不安定な状態になるため、海水(バラスト水)をタンクに取り入れることによって、安定的な状態にしていますが、例えば日本で取り入れたバラスト水を、荷物を積むオーストラリアで排出すると、日本で積んだ海水に含まれるプランクトンなど、日本の生物がオーストラリアの海の生態系を崩す恐れがあります。

また、船が一生を終えると、スクラップを専門とする工場で解体されて、鉄をはじめとして、リサイクルされます。そのスクラップの際、例えばアスベストなど、人体に有害な物質が船内に含まれている恐れがあり、船舶リサイクルにおける労働災害や、環境汚染(土壌汚染・水質汚染)を最小限にする方策が求められています。

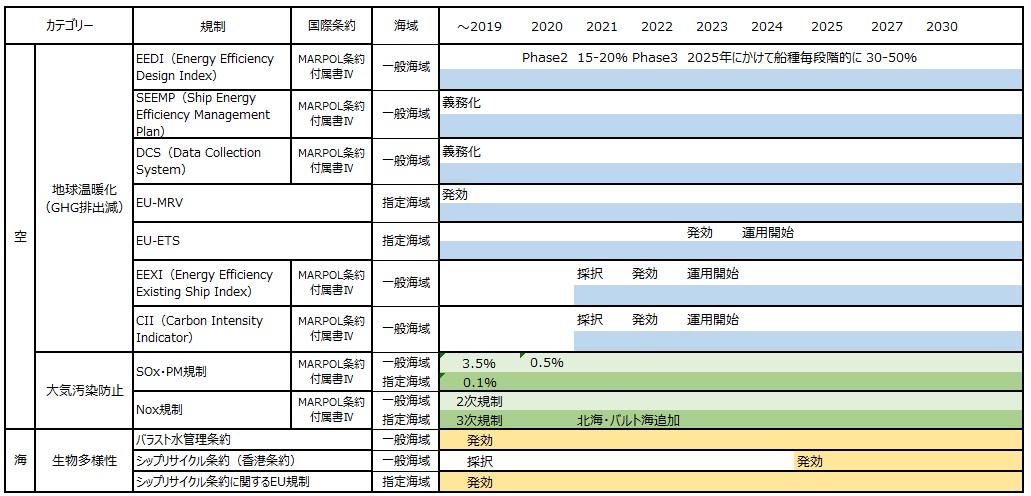

海運業界では、事業活動が環境に与える負荷を自覚し、最小限にするよう、様々な環境規制が存在しています。この環境規制を正しく認識して、遵守することは当然として、一歩進んだ対応をすることが、「“K” LINE 環境ビジョン2050」で示した私たちが目指すあるべき姿であると確信しております。ここでは、私たちを取り巻く環境規制でも特に大きな影響があるものをその動向と併せて以下にまとめてご紹介します。

-

上の図の拡大表示

(161KB)

上の図の拡大表示

(161KB)

下記より各カテゴリーの環境規制の詳細をご覧いただけます。

船舶は世界の海上を移動するため、一国だけで対処することができない問題が多く、国際的な取り組みが不可欠です。国際海事機関(IMO)では、各種国際条約や規則の採択、発効および検討がなされています。

国際海事機関(International Maritime Organization)は、船舶の安全及び船舶からの海洋汚染の防止等、海事問題に関する国際協力を促進するための国連の専門機関として、1958年に設立されました。

2005年にIMOの「船舶からの大気汚染防止のための規則(MARPOL条約付属書Ⅵ)」が発効され、その後、2008年に燃料油中の硫黄分濃度を段階的に削減することとなりました。この規制により2020年以降、一般海域では硫黄分含有量0.5%未満の燃料油を使用するか、排気ガス洗浄装置を搭載して船外に排出する排気ガスを洗浄するかのいずれかの対策が必要になります。

|

船舶から発生するNOXを低減させるための規制で、新造船に搭載される定格出力が130kWを超えるディーゼル機関(非常用を除く)を対象としてSOX同様、2005年の「船舶からの大気汚染防止のための規則(MARPOL条約付属書Ⅵ)」として発効され、その後、2008年に1〜3次規制まで段階的に規制強化が行われることに改正されました。

1次規制 (対象:2000〜2010年建造船) エンジンの定格回転数に応じた排出量の規制値を設定

2次規制 (対象:2011年以降建造船) 1次規制から15.5〜21.8%削減

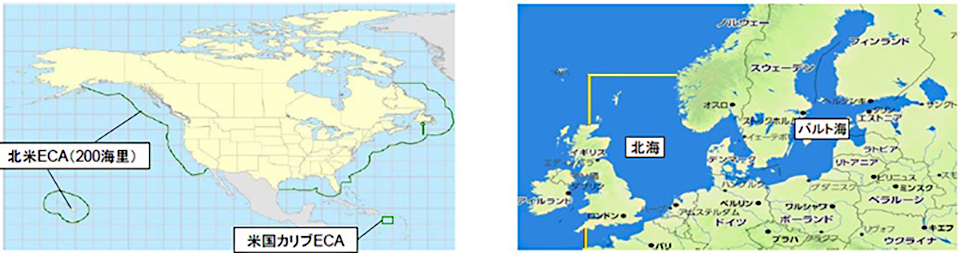

3次規制 (対象:2016年以降建造船) 指定海域※で1次規制から80%削減

※現時点では北米、北米カリブ海が指定されていますが、2021年1月から起工する船舶にはバルト海、北海も指定海域として適用されます。

当社の「大気汚染防止への取り組み」については、こちらをご参照下さい。

2013年に発効された条約で、原則として国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶に適用されています。

EEDI(Energy Efficiency Design Index:エネルギー効率設計指標)

1トンの貨物を1マイル運ぶ際に排出されるCO2のグラム数として定義されており、その算出には船舶固有のDWT(載貨重量トン数)が使用されています。船舶の設計段階でこのEEDIが基準値以下でなければ建造することができません。またこの基準値は船種やDWTごとに異なる上、段階的に強化されていきます。

|

*1 一部の船種では削減率が15%の船舶もあります。

*2 一部の船種においてPhase 4の導入もしくは Phase 3の開始時期の前倒しを、現在、IMOの下部委員会(MEPC: 海洋環境保護委員会)で検討しています。従って、この議論次第では Phase 3の開始が2025年より早くなる可能性があります。

実際の運航において船舶のエネルギー効率を改善するための工夫、例えば、減速運転、気象海象を考慮した最適ルートの選定、適切なメンテナンスなどをより効果的に実施するための管理計画書のことで、船上へ備え置くことが義務付けられています。

当社運航船における性能管理の詳細はこちらをご参照下さい。

実燃費に係る運航データについて、監視・報告・認証する制度。総トン数5,000トン以上の国際航海に従事する船舶を対象に運航データ(燃料消費量、航海距離、航海時間)を収集して、IMOに報告する制度で、2018年に発効しました。2019年1月1日から対象船舶のデータ収集が始まり、翌年に1年分のデータを集計し、第三者の認証を受けた後、IMOに報告します。その後は毎年、集計、認証と報告を行います。IMOでは集計されたデータに基づき、国際海運からのCO2排出削減量の目標設定を検討する予定です。

2015年に発効された欧州規則で、EU加盟国管轄内港に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に対して、燃料消費量を監視するための計画書(監視計画書)の作成、航海毎のCO2排出量、燃料消費量、航海距離、稼働時間及び貨物量の監視、及び年間CO2排出量を集計した排出報告書の第三者検証・報告を義務付ける制度で、2018年1月1日から開始しました。この制度で違反があった船舶は欧州域での出入港が禁止されるなどの罰則が科せられます。

EU-ETSは、特定の経済分野に対して2005年に導入された、欧州におけるGHG排出量取引制度(ETS:Emisisons Trading System)です。2024年1月からは、海運セクターもその対象となります。 海運セクターの排出枠は有償割り当てとなり、海運会社(shipping company)は対象となる航海における排出量に応じた排出枠(EUA)を購入する必要があります。

EU/EEA域内港湾を発着する総トン数5,000トン以上の船舶が対象です。EU-ETSの対象となるGHG排出量は、EU-MRV規則に基づいて確認されることになりますが、CO2に加えて2026年からはメタン(CH4)と亜酸化窒素(N2O)も対象となります。

船舶の航行や事故による海洋汚染を防止することを目的として、一般的な義務、適用、違反を規定したを国際条約です。条約は船舶から生じる油、化学物質、有害物質、汚水、廃棄物、排気ガスによる海洋環境汚染の防止を図っています。附属書VI: 船舶からの大気汚染防止のための規則。

二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF₆)、三フッ化窒素(NF₃)の計7種。

IMOの2030年GHG排出削減目標のための短期対策として、2021年6月MEPC76で採択された技術アプローチであり、就航船に対してのトンマイル当りのCO2排出を規制します。本船のEEXIスコアが規制値に達していない場合は、エンジン出力の制限や省エネ技術の導入などの対策が必要です。

IMOの2030年GHG排出削減目標のための短期対策として、2021年6月MEPC76で採択された運航アプローチで、就航船の年間の燃費実績(CII)を評価する制度です。 DCSに基づき収集した1年間の燃料消費量及び航海距離から計算した本船の実績値と基準値との乖離率に基づき、A-Eの5段階で格付けを行います。

国際海事機関(IMO)は、バラスト水に含まれる水生生物が本来の生息地ではない海域に移入、繁殖することによる生態系への悪影響を防止するため、2017年に「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)」を発効しました。

当社における生物多様性への取り組みの詳細はこちらをご参照下さい。

船舶のリサイクルにおける労働災害や、環境汚染を最小限にするための条約で、2009年にIMOで採択され、以下の発効要件を満たした24ヵ月後に発効します。この条約が発効すると国際総トン数500トン以上の船舶に対して有害物質一覧表の維持管理が義務付けされます。また所管官庁により承認された船舶リサイクル施設でなければ船体を解体・リサイクルすることができなくなります。シップリサイクル条約は、以下の発効要件を達成し、2025年6月26日に発効します。

発効要件

・締約国数: 15ヶ国以上

・船腹量: 40%以上

・解体船腹量※: 3%以上

※締約国の直近10年における最大年間解撤船腹量の合計

2013年に採択されたこの規則ではEU籍船については欧州委員会が承認したリサイクル施設※でなければ解体・リサイクルすることができません。また、船籍を問わずEU域に寄港する船舶に対して2020年末までに有害物質一覧表を船内に備え置くことを要求しています。

※承認されたリサイクル施設については2016年12月にEUからリストが発行されています。なお、この規制では2018年12月31日以降にEU籍船を解撤する場合は、当該リストに記載された施設で解撤することが要求されています。

当社におけるグリーンリサイクルの詳細はこちらをご参照下さい。