統合船舶運航・性能管理システム

『K-IMS』による安全運航の推進

2016年3月から本格運用している『K-IMS』について、取り組み中の機関プラント運転支援並びに故障予知診断機能の開発に引き続き注力し、これまで以上に安全運航を推進することで環境保全に取り組んでいきます。

“K” LINE Group

環境アワードの実施

当社グループで働く役職員を対象に、環境保全および生物多様性への取り組みなど持続可能な事業活動への貢献度の高い活動を表彰する「“K” LINE Group 環境アワード」を実施しています。

環境 E-Learningによる

意識向上

当社グループで働く役職員の環境配慮に対する意識を維持・向上させるため、環境マネジメントシステム(EMS)の教育訓練プログラムを実践しています。

当社ポータルサイトには、川崎汽船グループ環境憲章、環境マネジメントマニュアル、環境担当者リストに加え、環境活動報告や環境セミナー資料など、さまざまな情報を掲載しています。当社従業員の一人ひとりが、環境マネジメントシステムや環境問題に関する知識の習得と意識向上のために活用できるよう、使いやすさと分かりやすさの充実を図っています。また、毎年、当社の環境推進グループ主導の下、当社と一部グループ会社の従業員を対象に「環境セミナー」や「環境eラーニング」などを実施しています。

- 拡大

- 環境研修

当社は、2050年に向けた環境保全に関わる長期指針「“K” LINE 環境ビジョン2050」で定めた方向性の下、川崎汽船グループで働く役職員が、環境保全および生物多様性に取り組み、持続可能な事業活動に資するため、貢献度の高い活動を表彰する「“K” LINE Group 環境アワード」を実施しています。国内外グループ会社との連携をより一層強化しながら全社的な環境保全活動に取り組んでいます。

- 拡大

- 受賞者の皆さん

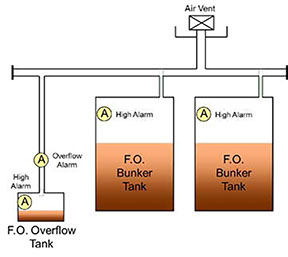

燃料補給の際に燃料タンクにタンク容量以上の燃料油が送り込まれた場合、燃料油がAir-Vent(タンクの空気抜き)から船外に流出する恐れがあります。これを防止するため、燃料タンクにはオーバーフロー管を設置して、燃料タンクから溢れた燃料油がオーバーフロータンクに流れ込む仕様とし、さらにオーバーフローをいちはやく検知するために、配管に流れ検知センサー又はタンク内に高位警報センサーも設置しています。

- 拡大

- 燃料タンクのオーバーフロー管と

オーバーフロータンク

プロペラ軸が、船内から船外へ貫通する部分において、船内側からの潤滑油の流出と、船外側からの海水の流入を防ぐための装置で、圧縮空気を常時供給することで密閉部分を作り出し、潤滑油と海水を隔てています。

- 拡大

- 船尾管エアーシール

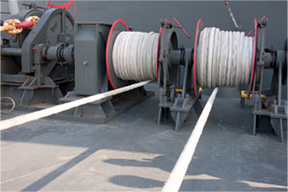

従来は油圧駆動だったムアリングウインチ※1やランプウェイ※2などの甲板機器を電動モーター式にしたことで、油圧駆動に使用する作動油の漏洩リスクが排除されました。

※1 ムアリングウインチ:船舶を係留するためのロープやワイヤーを巻き取る装置。

※2 ランプウェイ:自動車船で自動車を船に積み込んだり、陸に揚げたりするときに岸壁に渡す通路。航海中は格納する。

- 拡大

- 電動ムアリングウインチと係留索(船首)

エンジンの冷却水や潤滑油を、冷却用の清水を介して間接的に海水と熱交換させて冷却する装置です。潤滑油と海水が直接熱交換されないため、冷却システムの不具合などによる潤滑油の漏洩、船外流出を防止することができます。

- 拡大

- 間接冷却システム

海洋生物が船体に付着すると、船体の抵抗が増して、燃料消費すなわちCO₂排出の増加を招くだけでなく、付着した生物が他の海域へ持ち込まれることにより、生態系に影響を与えることが考えられます。当社では燃費節減と海洋生物の付着を防ぐために特に新造船において、低摩擦塗料の積極的採用を進めCO₂排出量削減と生物多様性の保全に努めています。また就航船でも従来型塗料に加え、低摩擦塗料の使用を進め環境に配慮しています。

ドックでシリコン塗料(赤色)

による塗装工事を実施

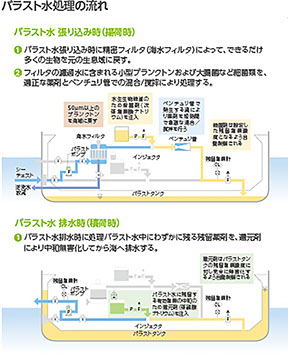

船体の安定を保つバラスト水には海洋生物が含まれ、排出された海域の生態系に影響を及ぼすことがあるため、船体の安定性や安全性を確保しつつ生物の少ない洋上でバラスト水を入れ替え、生態系への影響を小さくしています。

また、バラスト水管理条約発効後に搭載が義務付けられるバラスト水処理装置の調査、検討を進めている他、必要なバラスト水を最小とした大型コンテナ船や、コンクリート製固定バラストを持つ自動車船を導入するなど、生態系への影響を最小化するよう取り組んでいます。2017年9月8日に「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(以下、バラスト水管理条約)が発効され、バラスト水処理装置が搭載されるまでは、バラスト水交換基準に則したバラスト水の管理が要求されていますが、当社は発効の有無にかかわらず今後も適切に、規則に従ったバラスト水管理を励行し続けます。

- 拡大

- バラスト水

当社は、これらバラスト水の移動による影響に配慮し、生物や生態系がありのままの姿を保つよう、生物多様性保全の取り組みを進めており、IMO(国際海事機関)が2004年に採択した「バラスト水管理条約」の発効に先立ち、日本海事協会の協力を得て、大型石炭運搬船にバラスト水処理装置を搭載しました。当社はこの経験から得られる知見・経験を生かして積極的かつ計画的に新造船及び既存船へのバラスト水処理装置の搭載を実施しています。今後も、規則を満たした運航を継続しながら全てのステークホルダーのニーズに応え続けます。

- 拡大

- ※上記はバラスト水処理装置の一例

米国ロングビーチ港およびロサンゼルス港では、沿岸の大気汚染を防止するために指定海域内で自主的な減速航行を求めるプログラムを設けています。当社は従来からこのプログラムに積極的に参画しており、2021年通年においても自動車船およびドライバルク船による減速航行について高い達成率が認められ、両港湾局からそれぞれ表彰を受けました。このプログラムに参画する船舶は、各港沿岸から40マイル(約74キロメートル)以内の海域において12ノット以下に減速することで排気ガス量を削減し、大気汚染の原因となる窒素酸化物(NO_{X})、硫黄酸化物(SO_{X})や粒子状物質(PM)、温暖化の原因となる二酸化炭素(CO_{2})の排出を抑制しています。当社はプログラムが開始された年から毎年受賞しており、ロングビーチ港では2005年から17年連続、ロサンゼルス港においては2008年から14年連続の受賞となります。

ロングビーチ港 「2020 GREEN FLAG VESSEL SPEED REDUCTION PROGRAM」

ロサンゼルス港 「2020 VESSEL SPEED REDUCTION PROGRAM」

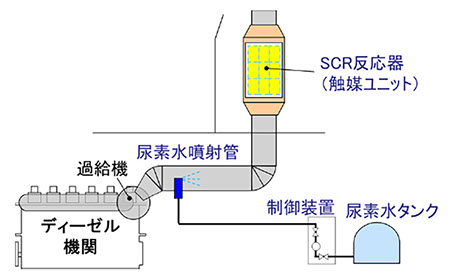

船舶から排出されるNO_{X}(窒素酸化物)による大気汚染を抑制する動きが国際的に活発になってきており、IMO(国際海事機関)は2016年以降に新たに就航する船舶に対して大幅な規制強化を行います。(NO_{X}の3次規制)

当社は、ジャパンマリンユナイテッド株式会社、ダイハツディーゼル株式会社と共同で2013年3月に就航した大型新造コンテナ船の発電機用ディーゼル機関にNO_{X}の3次規制に対応する選択触媒還元装置(SCR装置※1)を搭載し、約1年半にわたる運用上の性能評価を行い、実船で問題なく運用可能であることを確認しました。SCR装置とは、還元剤として使用する尿素水を排気ガスに噴霧することによって、排気ガスの熱で加水分解したアンモニア(NH_{3})とNO_{X}を結び付け、窒素ガス(N_{2})と水(H_{2}O)に変換させる技術です。

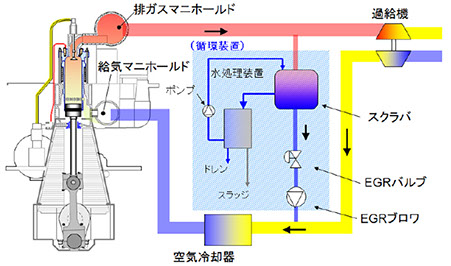

また、ジャパンマリンユナイテッド株式会社、川崎重工株式会社と共同でNO_{X}の3次規制に対応する排ガス再循環装置(EGR装置※2)の運用試験を実施します。EGR装置とは、排ガスの一部を洗浄後、再度燃焼室内に送り込むことで燃焼時の酸素濃度を減らし、燃焼温度を下げることによりNO_{X}を低減する技術です。2016年2月竣工のDRIVE GREEN HIGHWAYにEGR装置を搭載し、今後、約2年間にわたり実船試験を実施する予定です。

当社は、単に規制をクリアするばかりではなく、大気汚染のないやさしい船体整備を目指し、舶用エンジンメーカーや造船所と一体となった新技術の開発と実用化を図っています。

当社独自の取り組みとして、両湾内を航行する自動車船の速力を12ノット以下にする活動を行っており、周辺の海域や地域の大気環境への影響を低減させています。また、停泊時のPM(煤など)排出抑制のため、入湾前にボイラーの煤を除去したり、停泊中の発電機の負荷を適正にし、燃焼状態を良好に保つなどの取り組みを行っています。

ロングビーチ港の自営コンテナターミナルにおいては、停泊中の船に陸上電源(6,600ボルト、60ヘルツ)を供給する設備を設けており、船上で電圧を440ボルトに変圧し、すべてを陸上電源で賄うことが可能です。この取り組みにより、船のディーゼル発電機を停止することができるため排気ガスがゼロとなり、近隣地域の大気環境の改善につながっています。

ノルウェー・ベルゲン港では陸上電源装置を設置して、港湾滞在中に当装置を利用することで、停泊している船舶の発電機用エンジンを停止し、港湾の大気汚染を軽減するプロジェクトを実施しています。このプロジェクトに当社グループ会社のK Line Offshore AS (KOAS)のオフショア支援船(AHTS: アンカーハンドリング・タグ・サプライ船)2隻が参加しました。この活動により本船の停泊中に排出するNO_{X}(窒素酸化物)を1日当たり113kgほど削減する事が見込まれています。

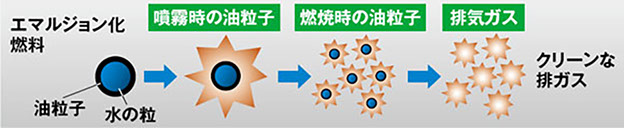

水エマルジョン燃料とその性質

水と油を撹拌し、燃料油の中に水の粒を分散させた状態にしたものを水エマルジョン燃料と呼んでいます。この水エマルジョン燃料を 使用することで、ディーゼルエンジンの排ガス中の窒素酸化物(NO_{X})が約20%削減されることが分かり、当社グループ運航船にこ の機器を搭載し実証試験を行っています。

水エマルジョン燃料の燃焼反応

水エマルジョン燃料が燃焼するときには下の図のように反応します。

・水の粒の周りを燃料の粒子が取り囲んでいます。

・エンジンに噴射された水エマルジョン燃料は、燃料の粒が着火する前にまず水が蒸発します。

・水の蒸発により、燃料の粒が細かく拡散します。

・非常に細かくなった燃料の粒子は、燃焼しやすいため完全燃焼が得られやすくなります。

・このため、燃焼効率が改善され、排ガスがきれいになります。